カテゴリ

月別 アーカイブ

- 2021年2月 (4)

- 2021年1月 (2)

- 2020年11月 (1)

- 2020年10月 (2)

- 2020年4月 (1)

- 2020年2月 (4)

- 2020年1月 (2)

- 2019年10月 (1)

- 2019年9月 (1)

- 2019年8月 (3)

- 2019年7月 (6)

- 2019年6月 (1)

- 2019年5月 (3)

- 2019年4月 (1)

- 2019年3月 (5)

- 2018年12月 (7)

- 2018年11月 (6)

- 2018年10月 (4)

- 2018年9月 (6)

- 2018年8月 (8)

- 2018年7月 (2)

- 2018年6月 (9)

- 2018年5月 (4)

- 2018年4月 (10)

- 2018年3月 (5)

- 2018年2月 (2)

- 2018年1月 (3)

- 2017年12月 (6)

- 2017年11月 (10)

- 2017年10月 (20)

- 2017年9月 (3)

- 2017年8月 (9)

- 2017年7月 (9)

- 2017年6月 (6)

- 2017年2月 (11)

最近のエントリー

HOME > 院長ブログ > アーカイブ > 2017年6月

院長ブログ 2017年6月

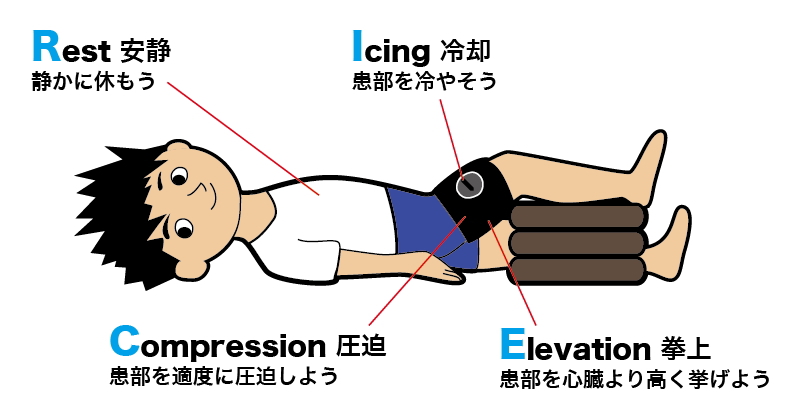

応急処置(ライス処置)

皆さんも学校や職場の行事などで一度は聞いたことがあると思いますが、ねんざや打撲などのケガをしてしまった際に、まず最初に実施したほうがよい応急処置を、それぞれの頭文字をとってR.I.C.E(ライス)処置というのですが、その内容までご存知でしょうか?

|

・Rest(レスト)・・・・安静 ・Icing(アイシング)・・・・冷却 ・Compression(コンプレッション)・・・・圧迫 ・Elevation(エレベーション)・・・・高挙、挙上 |

おそらくここまでは既にご存知の方も多いと思います。

では、実際にご自身や周りの人がケガをしてしまったときに、正しく処置できますでしょうか?

ここからは実際にあったカン違いの例を挙げながらご説明していきます。

Rest(レスト)・・・・安静

これは文字通り患部に負担がかからないような姿勢をとり、まずは安静にしてくださいという意味です。

決して患部の腫れが引くまで放っておいたり、静かにしていたら治るということではありません。

たまにですが「腫れたけどしばらくしたら治ると思って放っておいたら余計に悪化した。」ということもありますので、お気をつけください。

Icing(アイシング)・・・・冷却

ライス処置の中でおそらく一番多くの方が間違えて実施してしまっているのがこのアイシング(冷却)ではないでしょうか?

例文:「昨日足首ひねっちゃって腫れてきたから、シップで冷やしといたんだけど、どんどん痛くなってくるんだよねぇ」

例文を読んで「どこが間違ってるの?」と思ってしまった方もいらっしゃると思います。

では、具体的にどのようなカン違いかというと・・・・・

ライス処置のときには「シップでは冷却にはなりません!!」ということです。

現在市販されているシップ薬の多くはパッケージをご覧いただくと書いてあるのですが、冷感や温感など「感」の文字が入っていると思います。これは文字通り「冷たく感じる」ためにメントールなどの成分や「温かく感じる」ためにトウガラシの成分などが入っているために皮膚の表面がそう感じているだけなので、応急処置のときに必要な冷却効果は期待できません。

では、患部を冷却するにはどのようにするのが良いかというと、

・バケツなどに氷水を作り、その中に直接患部を浸ける。

・氷のうやビニール袋などに氷水を作り、患部に当てる。

など、とにかく氷や水で冷やすということです。

氷がない場合などは流水をかけ続けたり、濡らしたタオルを当てたりして代用してください。また、アイスやケーキなどを買ったときに付いてくる保冷剤も氷の代用になりますので、とっておくとよいでしょう。

(血圧や血流の病気をお持ちの方を冷やし過ぎてしまうと危険なことがありますので、持病の確認が取れない人にアイシングをする際には充分お気をつけください。)

Compression(コンプレッション)・・・・圧迫

ここでいう圧迫とは「患部の安静をはかり、腫れすぎを防ぐために押さえてください。」ということです。

あまり強く押さえ過ぎてしまったり、包帯などをグルグル巻き過ぎてしまうと患部が腫れてきたときに内圧が高まり過ぎてしまい、症状の悪化や血流障害を起こすこともありますので、患部を包み込む感じで押さえてあげてください。

Elevation(エレベーション)・・・・高挙、挙上

これはあまり間違える人もいないのですが、腫れを抑えるために無理のない程度に患部が心臓より高い位置にくるような姿勢をとるようにしましょうということです。

以上が応急処置の手順になります。ただし、あくまでも応急処置ですので、ライス処置をしたからといってすぐに治るわけではありません。

あくまでも応急処置になります。

ひどい場合は、整形外科に行きレントゲンなどの検査を受け骨に異常がなければ、整体やカイロプラクティックに行って

損傷時の歪みや筋バランスなどを調整してもらうと治りも早いです。

応急処置(ライス処置)の続きを読む

(京都中丸整体カイロプラクティック)

2017年6月23日 16:21

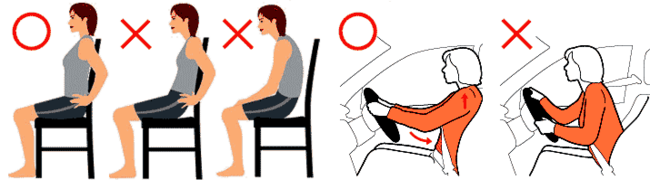

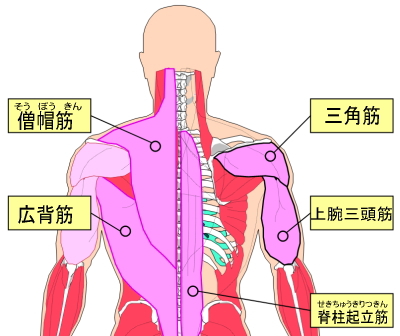

身体を痛めない良い姿勢のポイント!

【身体を痛めない良い姿勢のポイント】

背筋がピンッと伸び、胸を張った姿勢は見た目にも美しいです。

一般的によく言われている「いい姿勢」です。

しかし、その姿勢なのに肩こり・腰痛など、身体を痛めている人が多いです。

それは、「いい姿勢」と言われる立ち方は、機能的な解剖学から見るとアウターマッスルを緊張させる立ち方だからです。

背筋をピンッと伸ばし、胸を張ることで、腰が反った姿勢になります。

その時に、 脊柱起立筋群や僧帽筋などが優位に働きます。

そして、反り腰を防ぐようにみぞおちを引きこませようと、腹直筋を優位に働かせ、みぞおちを固めます。

腹直筋と筋連鎖する大胸筋、胸骨筋を介して胸鎖乳突筋も優位に働くようになります。

体幹の前面・後面の広範囲にわたるアウターマッスルが常に緊張していると胸郭の動きも制限されて、呼吸が浅くなってしまいます。

呼吸が浅くなることで、横隔膜の活動も鈍り、筋連結する大腰筋や腹横筋などの積極的に働かせたい筋肉の活動も鈍ってしまいます。

一般に言われるいい姿勢を取ることで、身体に負担がかかりやすくなるのです。

機能的な身体の使い方の観点からすると、いい姿勢とはインナーマッスルが優位に働きやすくなる姿勢であるべきです。

|

[インナーマッスルが優位に働く姿勢のポイント] ・仙骨を垂直に立てる。 ・みぞおちを柔らかくし、みぞおちと腰の筋肉を固めない。 ・肩は挙がらないようにする。 反り腰の人は仙骨が前傾傾向、 猫背の人は仙骨が後傾傾向があります。 |

体幹の土台部分である仙骨を垂直に立たせることで、反り腰や猫背を引き起こすアウターマッスルの余計な緊張を軽くすることができます。

しかし、身体を緊張させながら上記の姿勢を作ってしまう人がいます。

アウターマッスルを働かせる習慣があると、インナーマッスルが機能しやすい姿勢を取っても、アウターマッスルが優位に働くのです。

解剖学的にいい姿勢を取るためには、表面的に姿勢を真似るだけでなく、インナーマッスルを優位に働かせる習慣を取り入れましょう。

いい姿勢を取るために、外からの見た目だけに捉われてしまうと上手くいきません。

人によって、優位に働いている筋肉・筋連鎖が異なるためです。

このことは、特殊な姿勢が求められるバレエなどにも通じます。

初心者の人が、バレエの所作を真似るとたちまち身体を壊してしまいます。

一流のバレリーナは、普通の人ならアウターマッスルが断然優位になるような姿勢であってもインナーマッスルを優位に働かせ続けることができるのです。

いい姿勢は、表面的な部位だけでなく、筋肉の使い方まで真似ることが求められるのです。

ぜひ、お友達にも教えてあげてください。

身体を痛めない良い姿勢のポイント!の続きを読む

(京都中丸整体カイロプラクティック)

2017年6月20日 18:20

子供の猫背が、与える影響|洛西口・桂川の京都中丸整体カイロプラクティック

最大の問題は背中が丸くなり、顎が上がり、肩甲骨が外側にひらいている状態では、肩がすぼまることで、肋骨が圧迫され横隔膜がうまく働くことができず、呼吸がスムーズに働きません。

そのうえ、横隔膜神経は首から出ているため、横隔膜の動きが悪くなると首にも大な影響を与えてしまいます。

現代では、YouTubeやスマホ、ゲームなどにより猫背姿勢が増えてしまっている『お子様たちにかかる猫背での影響』についてお話していきたいと思います。

記事の信頼性

・業界歴11年以上

・2万人以上の施術歴

・国際基準のカイロプラクター

・プロスポーツ選手も通う整体院

・他院から猫背で来院あり

・海外での資格も保有

→ 院長プロフィール

先ほども申しましたが、YouTubeやスマホ、ゲームなどにより猫背姿勢が増えてしまっているのが現状です。

その結果、お子様たちの猫背は以下の症状が出やすくなります。

|

・頭痛・伸長が伸びにくい・首こり・集中力が低下する・運動能力の低下・肩こり・肥満になりやすい・起立性貧血・社交性の低下 |

また、猫背は前後のカーブの崩れですが、それに左右の歪みが合わさると、側湾症となります。

そのため、子供の頃の猫背は第二段階で、側弯症になりかねないため注意が必要です。

影響がでます!!!

|

|

猫背の可能性は低い人

- 壁に対してお尻も背中も同じくらいくっつく。

- 壁と腰の間にギリギリ片手が通るくらいあく。

- 頭、背中、お尻が壁についている。

猫背の疑いありな方

- お尻より先に背中が壁にくっつく。

- 壁と背中の間に手が入らない。

- 壁と頭の隙間も大きく開いている。

いかがでしたか?

それでもなかなか改善できないようでしたら、信頼のできる整体院などで、矯正を受けてみてください。

洛西口・桂川の京都中丸整体カイロプラクティックでは、猫背だからといって曲がった背中を整えようとするのではなく、全体のバランスを整えるように施術していきます。

1.施術者が、国内最高峰の学校を卒業した国際基準のカイロプラクターです

4200時間に及ぶ基礎科学・カイロプラクティック科学・臨床科学を学び、弟子入りし

他の医院でも臨床経験を学びトータル施術2万人以上の経験のある施術者がお客様の悩み

を解決に導きます。

2.患者様自身が歪みの原因を「実感して、理解できる」カウンセリングと検査

カウンセリングでじっくり時間をかけて生活や姿勢の習慣、通院経歴などをお伺いし、

検査を行います。患者様がご自身で原因を実感し、理解してもらえるように、

患者様目線でわかりやすくご説明いたします。

3.根本改善を目的とした、お一人お一人に合わせたオーダーメイドの整体

徹底したカウンセリングのデータを元に患者様の痛み・歪みの根本的な原因に

アプローチします。リラクゼ―ション目的の整体やマッサージとは違い、根本改善を

目的とした施術なので、効果が持続しやすく再発しない体へと導いていきます。

4.施術後もより効果が持続するようにしっかりアドバイス

アフターケアカウンセリングと施術の結果を元に、姿勢改善や生活習慣の指導から

栄養アドバイスまで、施術後も再発しないように、しっかりケアします。

LINE予約も可能!

LINEでのご予約も簡単♪OK!!

LINEのID:@310gmfuj

6000円+初診料3000円が、

今なら、初診料無料の6000円〈税抜〉

結果にこだわったワンランク上の施術を体感してください。

洛西口・桂川の整体、

京都のカイロプラクティックなら

京都中丸整体カイロプラクティックへ

骨格矯正・骨盤矯正・マッサージ

予約制の完全プライベート♪隠れ家サロン♪

京都市南区久世高田257-34

"Kyoto,Japan,chiropractic"

(京都中丸整体カイロプラクティック)

2017年6月19日 19:10

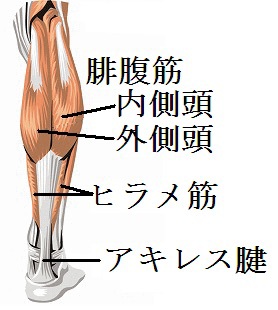

ふくらはぎがつる、固くなる5大原因とその対処法

日頃から運動して鍛えているわけでもないのに、ふくらはぎが固い人がいます。

たぶん筋肉質なのだろう、と思ってしまうかもしれませんが、ふくらはぎが固くなる理由は

筋肉質だからではありません。

ふくらはぎが固くなる原因や対処法を今日は、ご紹介します。

ふくらはぎの解剖

腓腹筋(ひふくきん、Gastrocnemius muscle)は人間の下肢の筋肉で足関節の底屈、膝関節の屈曲を行う。該当部位をふくらはぎという。

腓腹筋(ひふくきん、Gastrocnemius muscle)は人間の下肢の筋肉で足関節の底屈、膝関節の屈曲を行う。該当部位をふくらはぎという。

腓腹筋は両足それぞれが左右2つの筋肉で構成されており、内側(股関節側)の筋肉を内側腓腹筋といい、外側の筋肉を外側腓腹筋という。大腿骨の内側顆の上方で内側頭をつくり、また外側顆の上方では外側頭をつくって起こり、一部の線維は関節包から起始し、下行し、膝窩を下方で境し、ヒラメ筋の腱と合流して、ともに踵骨隆起で停止する。

|

ふくらはぎの言語由来

ふくらはぎの言語の由来として 『ふくら』は、「ふっくらした」の意味をさし、 『はぎ』は、古く「脛(すね)」をさします。 なので、ふくらはぎはふっくらした脛を意味します。 脛の後ろは、腓(こむら)といわれ、ツルことを返ったというため 腓返りと言います。

|

ふくらはぎの事についてなんとなく分かられてきましたか?

それでは、本題のふくらはぎが固くなる原因や対処法について説明いたします。

1)ふくらはぎが固いデメリットとは?

日頃からスポーツや筋トレを行っている人は、ちょっと力を入れただけでも筋肉が固くなります。しかし、力を入れていないのにふくらはぎが固い場合は、病気になりやすい傾向にあります。

・ふくらはぎがむくんでいて固い場合:老廃物が体内に溜まっている

・ふくらはぎが固くて冷たい場合:血行不良を起こしている

・ふくらはぎが固くて熱い場合:高血圧の可能性がある

・ふくらはぎに固いしこりがある場合:下肢の静脈に血栓がある

・筋肉がないのにふくらはぎが固い場合:筋力が低下している

その他にも、ふくらはぎが固いと腰痛を発症している場合もあります。

2)何が原因?ふくらはぎが固い症状の5大原因

(1)運動不足

運動不足が原因で筋力が低下すると次のような状態になります。

・血行不良

血流が悪くなると、身体中に栄養素や酸素が行き届かなくなり、筋肉が収縮するエネルギーがなくなって固くなってしまいます。

・リンパの流れが悪くなる

老廃物を排出させるリンパの流れが悪くなると体内に老廃物が溜まってしまい、脂肪や水分が溜まってふくらはぎが固くなります。

・筋肉が減少する

筋肉が減少して脂肪が増えると、脂肪を燃焼するエネルギーがなくなりふくらはぎが太く固くなります。

・筋肉が緊張する

筋肉は収縮運動で老廃物や筋肉を緊張させる成分を排出します。収縮運動がなくなると緊張成分が排出されないので常に緊張状態になり、ふくらはぎが固くなります。

(2)姿勢の悪さ

姿勢が悪いと骨格が歪み、下肢の筋肉をうまく使えなくなります。それにより筋肉の働きが悪くなり固くなります。

(3)ストレス

過度のストレス・慢性のストレスを抱えていると、自律神経が乱れて血流やリンパの流れが悪くなり、筋肉に影響があらわれます。

(4)病気の可能性

偏った食生活が原因で腎臓の病気や静脈に血栓ができている場合、ふくらはぎが固い・痛いなどの症状があらわれる場合があります。

(5)筋肉の酷使

日頃から運動やトレーニングで筋肉を鍛えている人は、ふくらはぎが太くて固めになる傾向があります。しかし、筋肉疲労が蓄積されると筋肉が縮んで固くなってしまう場合があります。

3)ふくらはぎが固い症状への対処方法とは

(1)マッサージを行う

一般的に行われる対処法で、入浴中やお風呂上がりに行います。足の裏の痛い部分、コリコリしている部分を揉みほぐします。次に、足首からふくらはぎに沿って膝下まで、リンパの流れを意識して優しく流すようにマッサージします。そして、ふくらはぎの後ろ側や外側も、骨の際に沿って優しく揉みます。しかし、これらの方法は一時的な効果はありますが、翌日にはもとに戻ります。しっかり毎日継続して行うことで効果が期待できます。

(2)ストレッチを行う

ふくらはぎだけでなく、全身のスチレッチを行って、血行を促進します。痛くて気持ち良いという程度のストレッチを行いましょう。

(3)施術してもらう

整体やカイロプラクティック、接骨院などで、マッサージや骨格矯正の施術を受けます。素人ではわからない筋肉の張りや骨格の歪みなどを施術してもらえます。

4)症状が続く場合は注意!考えられる4種類の病気とは

(1)腎臓の病気

腎臓は体内の老廃物を濾過して尿として排出する働きをしています。その機能が低下すると、浮腫みがあらわれるようになり、下肢が太い・固いなどの症状が発生します。

(2)腰の疾患

慢性の腰痛・椎間板ヘルニア・脊髄狭窄症など腰に原因がある場合は、足首やつま先の動きが悪くなり、ふくらはぎが固くなる傾向にあります。

(3)高血圧

高血圧により、心臓に戻りにくくなった血液中の水分が、下肢に溜まってふくらはぎがむくんで固くなる場合があります。逆に、ふくらはぎを柔らかくすると高血圧が改善されるという説もあります。

(4)静脈還流障害

血流不全が原因で下肢静脈の血管内の圧力が上昇してしまい、静脈の機能が低下して血流が逆流します。その結果、血液中の水分が漏れ出し、下肢やふくらはぎがむくみます。悪化すると「深部静脈血栓症」という血栓ができ、それが血流に乗って運ばれ重要な機関につまると命にかかわる場合があるので注意が必要です。

5)専門家での検査を!固い症状が気になる場合への検査・治療方法

(1)整形外科

触診やレントゲン検査が行われ、腰や下肢に異常がないか調べます。腰や背骨などに異常が発見されればその治療が行われ、ふくらはぎの固さも改善する場合がありますが、何も異常が見られない場合は治療が行われない事もあります。

(2)治療院

・整体やカイロプラクティック

しっかり検査をし、骨格の歪みの矯正や筋拘縮や筋弱化している所へのアプローチ、病気以外の根本原因を解決します。

・接骨院

検査をし、筋肉に対して電気治療やもみほぐすマッサージをします。

(3)内科

接骨院や整体院での治療に効果が見られない時は、内科を受診して血液検査を受けましょう。

(4)循環器科

下肢の血流が悪くなってふくらはぎにむくみ・痛み・血管が浮き出るなどの症状があらわれた場合は、循環器科を受診してみましょう。超音波やCTの画像診断が行われ、血栓ができるのを防ぐ点滴治療などが行われます。

6)生活習慣から予防を!ふくらはぎが固い症状への予防習慣とは

(1)筋力をつける

かかとの上げ下げ運動やスクワットを行って、ふくらはぎに筋肉をつけましょう。筋肉の働きが活性化すると固さやだるさが改善されます。

(2)休息する

常に立っているけど動かない、という環境にいる場合、引力により下肢に血液が溜まりふくらはぎがむくんだり固くなりやすくなるので、足を心臓より高くして休むなどの休憩をしましょう。また、筋肉を過度に使っている場合は、筋肉疲労が蓄積されないように充分なストレッチやマッサージを行って、筋肉を緩ませたり伸ばしてあげることも必要です。

(3)食生活

栄養バランスが偏っていたり暴飲暴食が続くと、血液中の成分に異常が現れて内臓や血管の働きが低下します。それにより筋肉にも影響がでるので、日頃からバランスの取れた食事の摂取を心がけてください。

(4)姿勢に気をつける

歩き方や姿勢が悪いと、骨格に影響が出ておかしな体勢が癖になります。その結果、ふくらはぎの筋肉をうまく使えなくなってしまい、固くなるようになります。歩き方や姿勢に気をつけ、骨格が歪まないようにしましょう。

いかがだったでしょうか?

1)ふくらはぎが固いデメリット

2)ふくらはぎが固い5大原因

3)ふくらはぎが固い症状の対処法

4)考えられる4種類の病気

5)検査や治療法

6)予防習慣

ここで色々とお話をしましたが、整体・カイロプラクティック師である私の考察として、、、

|

京都中丸整体カイロプラクティックにもたくさんふくらはぎの固い方が来られますが、 ひとえに「これ」といった原因は一致せず みなさん10人10色という感じですが、みなさん共通してるところが実はあります。 たくさんの方を施術してきて私が感じたことですが、 「腰をそっていて、つま先に荷重がのっている姿勢の方が多いです。」 つまり、太ももの前の筋肉が固くなっているか 腹筋の下のインナーマッスルの大腰筋の拘縮がみられるか 両方とも固くなってるはずです。 そうなることにより、股関節がうまく機能できません。 そしてまた、ふくらはぎに負担がかかってきます。 筋肉の繋がりからも原因が分かります。 大腰筋から→太ももの前の筋肉→脛の前の筋肉に繋がります。 大腰筋が張ることにより太もも前の大腿四頭筋が張り脛の前の筋肉が張ります。 脛の前の筋肉と脛の後ろの筋肉(ふくらはぎ)は、お互い拮抗する運動をします。 前のテンションが高くなると当然後ろの筋肉は、引っ張られ 寝ていても座っていても、常に働かなくてもいいところを働いてしまっている。 そのために、ふくらはぎがはると皆さんのお体を見てて感じます。 だいたい、ふくらはぎの問題を抱えておられる方の多くは 腰痛持ちや股関節が悪い方ばかりです。 |

もし、近くでふくらはぎの症状にお困りの方がおられましたら

教えてあげてください。

少しでも参考になればと思います。

色々試してもなかなか固さが取れない場合は、

一度当院にお気軽にご相談ください。

ふくらはぎがつる、固くなる5大原因とその対処法の続きを読む

(京都中丸整体カイロプラクティック)

2017年6月17日 19:22

正しい座り方で健康美人

京都中丸整体カイロプラクティックです。

|

●代謝が50パーセントおちる(太りやすい)

●腰痛肩こりになりやすい

●心筋梗塞や便秘になりやすい(内臓器にも負担が、、、)

●病気にもなりやすい

|

日本人は、座り姿勢の平均時間が7~8時間。

|

●立った姿勢の背骨の位置のまま座る(L時になるように)

●坐骨でしっかり座る(お尻や太ももに体重をかける)

●猫背にならないように、背もたれと腰の間にクッションを挟む

●背もたれにもたれない(椅子の中央に座る)

●両膝90度にする

●両膝を閉じる(脚を組まない)

柔らかいソファーに30分以上座る方

柔らかいので沈む→丸くなりやすい→安定=動きも制限される→足の血流悪くなる

むくんだり冷え性にも繋がります。

|

|

●あぐらかくときは、座布団の前端に座るそれにより足の位置や膝の位置が下がり骨盤が後方になりにくい(丸くなりにくい)

座る時にお尻をひきしめ、背筋をのばすようにし、かかとから親指付け根までを両足をそろえて、脚全体を

前に投げ出して座る(L字に座るイメージ)

この時に、内ももの付け根から閉じるようにして伸ばすと、筋肉が鍛えられ、美脚効果があります。

ただ、やはり出来れば椅子に座った方が美脚にもよいですし腰が丸くなりがちなので、 もし椅子を置くスペースのある方は、椅子を使った方が良いでしょう。 |

正しい座り方で健康美人の続きを読む

(京都中丸整体カイロプラクティック)

2017年6月11日 12:29

虫歯は、大病の元??

虫歯菌は虫歯を作る原因だけではではなく、大病に繋がってしまうことも。

以前から、虫歯菌の原因であるミュータンス菌が虫歯以外の病気を発症することになるのではないかと言われていました。

それが、2012年に横浜市立大学・浜松医科大学・大阪大学のチームが研究し発表されたのが、ミュータンス菌が原因で「潰瘍性大腸炎」を引き起こすリスクが4倍以上なるとのことです。

潰瘍性大腸炎とは、何らかの原因によって大腸の粘膜が炎症を起こしただれや潰瘍が起こる病気です。

症状の多くが肛門近くで始まり、その後、結腸の奥に炎症が広がっていきます。

一般的にこの病気を患うと下痢や血液を含んだ軟便が続き、発熱や体重減少といった症状が表れます。

現在、この病気を完治させるのは難しく、症状が悪化するのを抑えるしかなく、患ってしまったら病気と上手に付き合うしかないのが現状です。

また、疲れや不摂生な生活習慣によって免疫力が低下した際に悪化しやすくなるとも言われています。

このように虫歯菌は虫歯以外にも厄介な問題を引き起こします。

虫歯を無くすために

1、食べたらはみがき

2、歯だけでは無く歯茎(はぐき)もきちんと磨く

3、自分にあった歯ブラシを選ぶ

4、定期的に歯医者で自分の歯をチェックしてもらう

虫歯は、大病の元??の続きを読む

(京都中丸整体カイロプラクティック)

2017年6月 6日 16:26

1

« 2017年2月 | メインページ | アーカイブ | 2017年7月 »